#11 El cielo de Dina

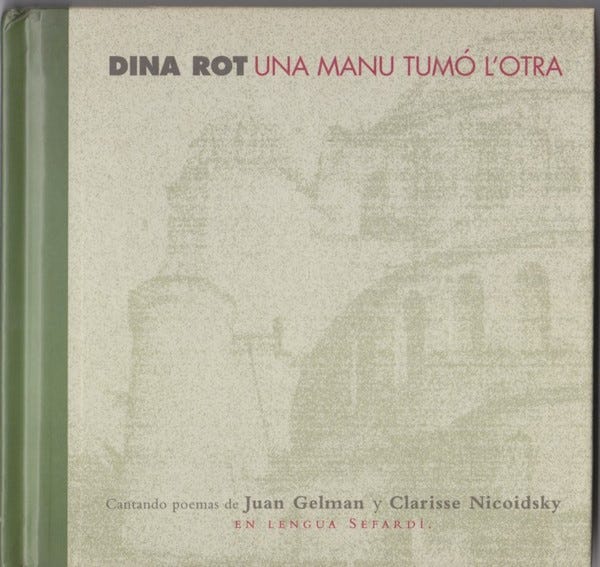

Sobre el disco “Una manu tumó l’otra”, con poemas en ladino de Juan Gelman y Clarisse Nicoidsky.

Cecilia Roth se sentó detrás mío.

Estábamos allí para escuchar a algún autor en la Feria del Libro de Buenos Aires. Eran los 2000, primeros años. Con Cecilia se había sentado una pareja a la que no había visto jamás en mi vida, que intuí eran sus padres. Mi emoción no pasaba tanto por encontrarme con la actriz —aunque Todo sobre mi madre (1999) me hubiera deslumbrado— sino por tener cerca a su madre: la mendocina Dina Gutkin Saposnik, más conocida como Dina Rot.

Y cuando digo más conocida, quizá para las nuevas generaciones se les escape (para la mía también), pero el nombre de Dina, cantante que había recuperado para la música popular la poesía latinoamericana y la cultura sefardita en el romancero español, había sido fulgurante en los años 60 y primeros 70, mano a mano con María Elena Walsh y Mercedes Sosa.

Hasta que en 1976 se le ocurrió, a Dina, cantar a Juan Gelman en televisión, cuya obra estaba proscrita por el torniquete a la cultura puesto por la Junta Militar. Lo que explica el exilio de la familia en Madrid, el tándem posterior de la hija con Almodóvar, y el del hijo, Ariel Rot, con Calamaro en Los Rodríguez.

Indiscreto, nada comedido, giré sobre mi espalda y le dije:

—Cecilia, hola. Debo confesarte que estoy enamorado de tu madre.

Yo debía tener menos de 30 años; Dina rondaba los 70.

El señor que las acompañaba reaccionó primero y en un sobresalto, levantando la manita, dijo:

—¡Yo también!

Era Abrasha Rotenberg, socio intelectual de Jacobo Timerman en la revista Primera Plana y el diario La Opinión. Esposo de Dina. Risas.

Mi enamoramiento con su pareja, que es perpetuo, tiene una explicación.

***

Corría diciembre de 1999. Había terminado una carrera ardua en la facultad, y me fui a pasar unos días al calor extenuante de San Miguel de Tucumán —extraño descanso— en la casa de los Pesa-Grupalli, mi familia del Norte.

Tenía prometido un premio, aquel viaje: con mi hermana de la vida, Anita Pesa, iríamos a ver cantar a la Negra Sosa, que volvía a presentarse en un escenario en su provincia natal luego de que acabara el gobierno del antiguo represor Antonio Bussi, electo esta vez democráticamente cuatro años atrás.

En el estadio de la Ciudadela también escuché por primera vez al Dúo Coplanacu, y desde entonces no hay otros para mí que canten mejor “Casamiento de negros”, porque en ese clima de elegía y ritual, aquella versión se me hizo insuperable.

Mi reposo de Buenos Aires en el noroeste argentino no terminaría esa noche, aunque si así hubiera ocurrido me hubiera dado por satisfecho.

Cierto atardecer, Norita y Hugo, mis anfitriones, padres de Ana, nos hicieron elevar en su auto por un desfiladero de cercanías hacia la casa de unos amigos en la sierra. Cenamos. Al postre, los matrimonios se pusieron a jugar al burako. Pero no era el mismo juego que yo había conocido en mi casa o en las carpas de Miramar. Las dos parejas jugaban en el más pleno silencio, haciendo más palpable las estrellas, que parecían brotar de un cielo oscuro como efigies plateadas, mirando la Tierra. Había silencio entre nosotros, y a aquel cielo, desplegado como el suave galope de un corcel, se lo podía admirar sobre el techo de vidrio del chalet suburbano.

Embotado del esfuerzo anual, quizá también del vino patero, ya licenciado en Relaciones Internacionales y envuelto en el rocío del cerro San Javier, me acurruqué en una mecedora tapado con una manta. ¡Estaba fresquito! Sólo se escuchaban unos grillos, apenas el golpeteo de las fichas del juego de mesa chocando entre sí. Y sobre todo una música. Una melodía que tenía por esmero la habilidad de mostrarme un cielo que nunca había visto y que nunca volveré a ver jamás, porque lo transformaba.

Inmóvil, quieto en el corazón nocturno del firmamento, entré en un estado de gracia. Creo haberme quedado en la misma posición escuchando el disco entero. El cielo tampoco ahora se movía —un río inmóvil que prestaba oído—. El brillo de las estrellas parecían ecualizarse en una mismo gesto de paz. La noche.

Desde el acorde grave de cello en el inicio de la primera canción, “Il vestido aburacadu”, hasta el sonido del saz turco que se aleja y se pierde como por el bosque en el último tema, me mantuve gravitando en una somnolienta armonía. No tenía registro de ese estado en mí. Era justamente causado por “Una manu tumó l’otra”, el disco que Dina Rot había construido tomando algunos de los veintiocho poemas que Juan Gelman le había escrito en ladino y enviado a Madrid en 1995, el mismo año en que el general Bussi había ganado las elecciones en Tucumán.

Dina entonces, para completar el disco, hurgó en la literatura sefardita del Mediterráneo y dio con el poemario de Clarisse Nicodisky, una poeta croata —en quien casualmente Gelman se había inspirado— que también había escrito sus poemas en el idioma de los judíos expulsados de España en 1492.

Track 3. “Dizis Avlas Cun Arvulis”. El clarinete de Xavier Paxariño y —creo que es— la guitarra española de Eduardo Laguillo, que nos hace contemplar el atardecer como si estuviéramos vagando en el desierto bíblico. El poema de Juan Gelman y la honda voz doliente de Dina:

“dizis avlas cun árvulis/ tenin folyas qui cantan y páxarus/ qui djuntan sol/ tu silenziu/ disparta/ lus gritus dil mundu” (dices palabras con árboles/ tienen hojas que cantan/ y pájaros que juntan sol/ tu silencio/ despierta/ los gritos/ del mundo).

Track 14. “Estu es solu para ti y para mi”. La flauta de Fernando Paz y —creo que es— el saz de Dimitris Psonis, que pareciera inducirnos, cual enviados diplomáticos venidos en camellos, al interior de una carpa en el desierto magrebí. Las palabras de Clarisse Nicoidsky y el tono confesional, un poco taciturno, un poco adolescente de Dina, de un tiempo en que los jovencitos criaban cabras y eran adultos.

Track 18. “Una mano tomó la otra le dijo no te escondas/ le dijo no te cierres/ le dijo no te espantes/ una mano tomó la otra/ puso un anillo al dedo/ puso un beso en la palma/ y un puñado de amor/ las dos manos se tomaron/ levantaron una fuerza/ para tirar paredes/ para abrirse los caminos”.

***

Una semana más tarde de aquel encuentro casual en la feria, me encontré con Dina para entrevistarla en el Delicity de Santa Fe y Vidt. Grabé con un aparatito que llevaba un cassette minúsculo. Algún día espero encontrarlo. Recuerdo sí que Dina me dijo que había cantado con una voz que nunca antes había podido hallar.

—Este disco lo canté con la voz de mi madre —dijo en aquella esquina.

Dina Rot consagró su vida profesional a la música, a la poesía, a la hondura del canto. Fue también pianista, musicóloga, docente. Vivió entre el 5 de marzo de 1932 y el 28 de octubre de 2020. Y en esa vida tan llena de significado, tan inscripta en el Libro de la Vida, me dejó un recuerdo sonoro que siempre agradezco, una joya única: la vez que vi al cielo cantar bajito, con las estrellas de arquitectura egipcia, en una atmósfera ecuestre, silente, imperceptible, la sensación de estar vivo, vivo de un modo nuevo, un trance de cuerpo entero, abducido por un cielo que contenía la esencia musical de una noche pacífica vista de cerca desde el cerro San Javier, con los míos, en Tucumán.